0~3岁《自理能力手册》!不是狠心,是“未雨绸缪”!

这么小就要培养自理能力,

“自己的事情自己做”?

什么?连1岁的孩子都不放过?

是不是太严苛了?孩子是亲生的么?

历经数月备孕、十月怀胎、一朝分娩“亲自”生的孩子,当然是真心为了孩子好!

So,WHY?

3岁前,是自理能力发展的关键时期,此时培养孩子的自理能力,对发展手眼协调能力、精细动作,养成良好行为习惯,以及性格塑造都大有裨益。

锻炼各项动作技能!

很多家长都知道,孩子1岁左右,应该有意识地训练他们的精细动作、大动作技能,以及手眼协调能力,很多育儿专家、书籍也热衷提供引导游戏,比如捏豆子、玩绕珠等等。

其实,除了刻意为孩子设计游戏,甚至花钱买专门的玩具,根据孩子的年龄及发育水平,引导他们在生活中,尝试简单的自理,比如自己拿勺子吃饭,自己穿鞋子,也是可以达到锻炼孩子相关能力的作用的。

孩子的精细动作技能发展越好,他对手指和各部位关节的运用越灵活,而他的自理能力也能随之有所增进——这几乎算得上是一个良性循环。

为了今后习惯幼儿园生活!

虽然各个幼儿园对于入园年龄的要求各不相同,也许你的孩子需要等到三岁左右才会开始幼儿园生活。

不过,入园前的准备,需要“未雨绸缪”,绝对不能快上幼儿园了,提前几个月,“临时抱佛脚”。

这些准备并不仅仅限于物品上的,还有为孩子进行心理建设,同时培养一些生活自理能力(比如自己穿脱衣服),这样才能帮助他更坦然地面对入园后生活环境、卫生习惯和作息规律的变化。

让孩子更自信!

某一天,孩子的口头禅忽然变成了“我自己来!”

他们热衷于学习大人的模样,做各种尝试。如果家长总是担心孩子会把家里弄得一团糟,或会生怕孩子做不好,从而一切包办的话,无形中就打击了孩子的积极性和自信心。

帮助孩子做他们已经会做的事情,不但是在提供对孩子成长没有任何意义的帮助,而且会起负面作用,让孩子产生依赖和惰性。

也是人之常情啊!

越自己做事,越有成就感;加上他人的赞美,自信心就越强。

家庭氛围的养成!

家庭每个成员,都应当各有分工,谁都不能当“甩手掌柜”。

闲言碎语不多讲,看图!

(你也不想自己的生活变成这样吧?)

HOW?

0~1岁 从本能入手

这一阶段的孩子,真正意义上的自理能力几乎为“零”。

他们的动手能力,一开始是出于好奇心驱使的本能。比如,当孩子能稳稳地坐在餐椅上,他们会迫不及待自己抓食物吃!

家长不要阻止孩子动手,甚至!需要创造条件,提供适合孩子咀嚼和吞咽能力的“手指食物”,允许孩子探索,练习。

这对他今后自己吃饭,将起到潜移默化的促进作用。

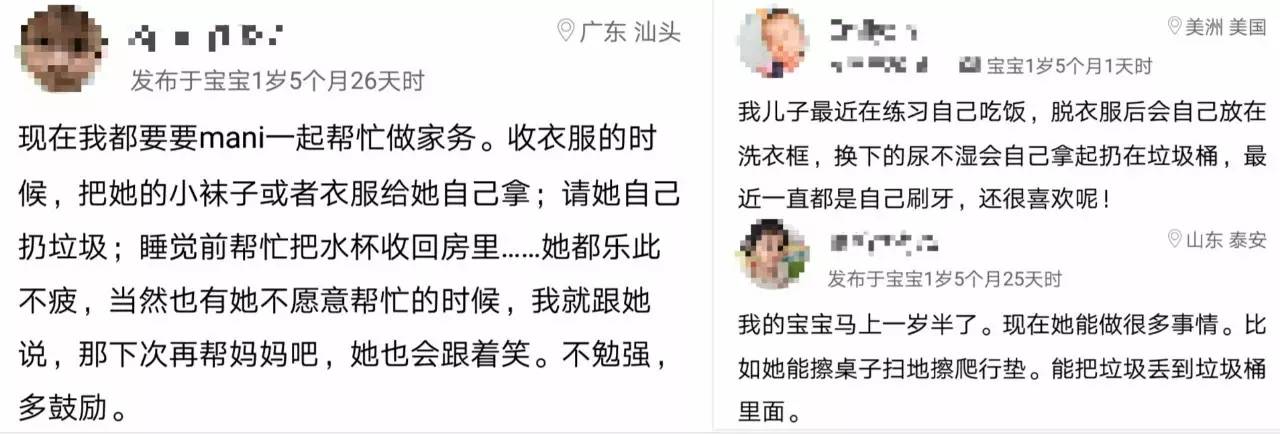

1~2岁 不勉强,多鼓励

• 独立吃饭

孩子1岁半以前,自己握着勺子将食物放进嘴里并不是一件容易的事。

如果孩子自己有独立吃饭的表示,家长不要加以阻拦;但是如果孩子还没有相关举动,家长也不要着急。

一般来说,孩子独立吃饭的能力要在4岁左右才能接近成人。

• 穿脱衣服

孩子会从通过伸展四肢来配合家长给自己穿脱衣服开始,逐渐学习自己操作的动作。

在教导孩子自己穿衣服、穿袜子之前,家长可以先教导孩子学习自己脱衣服、脱袜子,脱比穿要容易很多。

孩子会在18~24月龄左右能独立脱下一件衣服。

1~2岁的孩子,动作能力弱,协调性差,做事情慢吞吞的,对语言的理解能力也比较弱,家长一定要付诸耐心,千万不能因为心急而替孩子代办,剥夺孩子学习的机会。

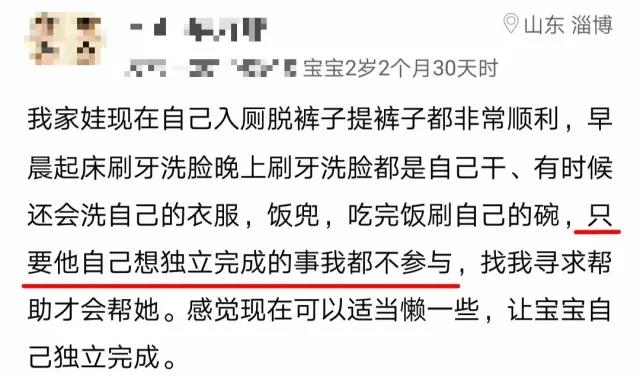

2~3岁 顺应发展,养成习惯

2岁以后的孩子,自我意识更强,也很容易受到周围人或事(其他小朋友、卡通形象、绘本故事)的影响。

家长不妨利用这一特质,鼓励孩子做能力范围以内的事,慢慢养成“自己的事情自己做”的习惯。

举例来说,这一年龄段的孩子,可以独立或半独立完成:

• 自己拿勺、叉或筷子吃饭;

• 收拾绘本、玩具;

• 脱鞋、穿衣、拉拉链;

• 脏衣服放到洗衣筐里,纸尿裤扔到垃圾桶;

• 洗澡时,自己拿浴球抹肥皂或沐浴露;

• 自己刷牙或漱口(当然,还需要家长帮忙补刷干净)……

WHAT?

“WHAT?”并不是一句反问或惊叹!而是指家长在培养孩子自理能力过程中,应该掌握什么方法,秉持什么心态。

花时间教他

针对不同年龄段的孩子,家长可以为他布置不同的任务。

也许一开始,孩子有强烈的愿望“自己做”,但是,如果他们无法独立完成,“教”他学会完成任务的方法和步骤很重要——否则,孩子因为能力有限,频繁受挫,也是会打击积极性的。

家长可以把任务分解或降低难度,并在过程中给他一些指导和帮助。

比如,让孩子把玩具收到柜子里,那么,玩具柜就需要放置在孩子触手可及的低矮处;让孩子把餐椅桌子擦干净,就得为孩子准备干湿合适的抹布。

该出手时再出手

不要替孩子“包办”他们已经会做的事情!

让孩子自己倒麦片、穿鞋、拉拉链(如果他不会自己拉,家长可以帮他把拉链头拉上,剩下的由孩子自己完成)……

也许有的事情,对孩子来说确实没有“挑战过”,不妨让他自己先尝试,如果孩子为难地说“我不会”,家长再引导、演示、讲解,而不是直接代替他去解决。

赞美他的尝试

尽管孩子有时表现并不完美,家长还是应该肯定孩子的尝试和付出——哪怕是再小的事情,比如自己拿勺子喝到了一口汤,自己穿好了袜子,自己倒水喝。

在鼓励和表扬时,尽量关注过程而非结果,让孩子知道你对他努力的肯定,对于孩子做得不太完美的地方,可以婉转提出完善的建议。

比如,孩子自己倒水喝,地板上洒了不少水。

家长千万不能指责孩子,“跟你说了多少遍了!不要把水洒到地上!”这会让孩子为了免于责骂,不再轻易做出尝试。

不妨这样跟孩子说,“宝贝,你真棒!会自己倒水喝了!地上洒的这些水,我们一起拿抹布把它擦干净,不然大家会摔倒的,好吗?”

不必追求完美

对于一切正在学习过程中的孩子来说,犯错误,做得不完美,简直太正常了!

家长千万不要期望值过高。

如果孩子失败了,不妨将它看作是锻炼孩子受挫能力的好机会,千万不要让孩子害怕失败或不完美,应该让他意识到,“这很正常”,比失败更重要的,是掌握面对失败的心态,寻找成功的方法。

也有的时候,孩子并不理会家长布置的任务,家长会觉得“权威受到了挑战”——孩子就是不愿意自己收拾绘本,很恼火啊!怎么办呢?

• 平时多让孩子看到榜样的力量,无论是来自动画片,还是孩子倾慕的邻家“小姐姐”;

• 家长自己要养成井井有条的生活习惯,孩子自然有样学样;

• 适当引入激励机制,比如,“收拾好绘本,我们就出去荡秋千”;

• 静待花开,别着急!Rome is not built in a day!

本文部分内容参考:parents.com,《父母必读》2017.03

长按识别二维码

关注崔玉涛的育学园,了解更多科学专业的知识